一、目前心理测验的应用程序分析

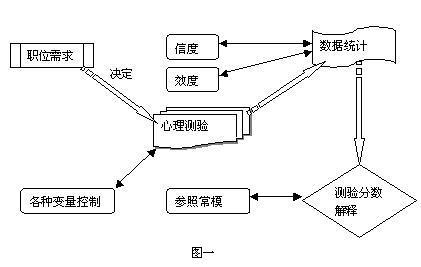

目前企业在人员招聘中使用心理测验技术基本上已经实现了计算机化的操作,整个流程如图一。

1. 由现在的职位需求决定心理测验的内容;

2. 在心理测验中对各种变量的控制。包括实验变量、反应变量、控制变量、内在效度和实验者效应。实验变量即自变量,反应变量即因变量,在测验中对操纵自变量而引起因变量的变化给予记录。控制变量主要是保持测验环境不变等。

3. 根据信度和效度,通过统计方法由原始分数转化到量表从而导出分数。

4. 参照常模对导出分数进行解释。(常模就是指心理测验中的比较标准,也就是说在心理测量中常用的标准化样本的分数。)(定义引自《人力资源开发与管理》)

二、存在的问题探讨

1. 公平性问题

由于心理测验的方法一般是让测试者在规定时间内完成一组或多组的测试题目而测试中不准间断,目的是控制环境的不变。然而在智力测验中,被测的题目对某一部分人是会做但稍为不注意会做错的,在这样的情况下他做错了和乱猜错了的人的分数是一样的;同样,这部分人在经过仔细推敲得出正确的答案之后和不会做的人猜中了正确答案分数也是一样的,从而令不公平感产生,影响测验结果的公平性。

此外,由于测验是一韵到底,没有间隙时间,这样产生的被试者情绪下降或焦虑会影响测验的准确程度,虽然这样可以检验被测者的耐力情况,但在测量上难以控制和把握。

2. 关于“废题”的出现问题

一般来说,心理测验的题目过多,要求所有测试者在规定的时间内完成是有一定难度的。某一部分人在这样的情况下会对没有完成的题目进行乱猜,从而产生“废题”。

废题的产生有两个后果:一是对时间有充裕者来说,乱猜中会导致他的不公平感;二是对这部分人自身来说,没有做完题目好象并不是他自身的智力问题,而是测验系统的问题,这样亦会产生公平性问题。

3 .关于分数统计问题

在心理测验中,题目设计者为了设计和分数统计方便而往往在所有的答案选项上采用相同的排列。这极易出现测试者猜测出题者意愿的现象,从而令测试结果偏差过大而失去测试意义。

4. 可行性问题

一个经过标准化的心理测验对信度和效度都有一定的要求,测验内容和评分方法被非专业人员掌握以后,测验的准确性就会大打折扣,影响测验结果的准确性。因而它必须具有保密性的特点。同时也正是保密性这一要求,反过来限制了它的发展。

那么,这样的一个心理测验是否可以跟得上事物变化的发展速度呢?这里便发生了一个可行性的问题。

三 、修正方案设计

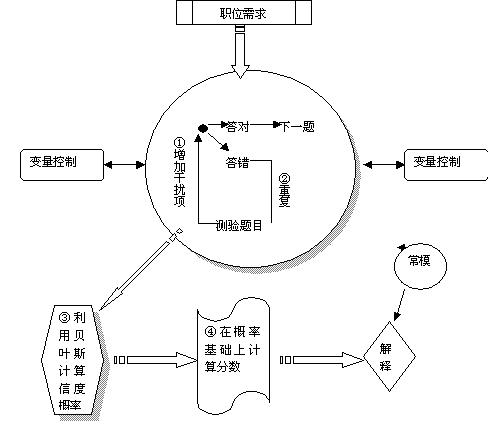

针对上述问题,笔者设计了一套修正方案模型(如下图)。

①增加干扰项

目前的心理测验答案选项多是四个,增加干扰项的做法就是在目前的答案选项上再增加一到两个,这样做的目的有两个:一则可以减少不会做的人猜中的几率,二则可以让会做的人增加公平感。

②重复题目,具体步骤如下:

1)每一题目给定一个基本时间,无论会做的还是不会做的用时都是一样的。这个基本时间是参照以往的平均用时所得出来的标准数据。标准数据的引用要慎重,因为这里很容易导致能力非常强的人没有用完该标准时间所产生的不公平感,所以在题目说明中要注明在该标准时间范围内答完题目是允许的,可以忽略时间上的差异。

2)在基本时间内答对者可以直接进入下一题。

3)在基本时间内答错者计算机会要求答题者重做该题目,并开始计时,所用时间会记入“额外用时”,同时额外用时会记入导出分数。额外用时表明了该测试者能力比平均能力要差,所以有必要在分数上体现出来。

4)如果答题者再次出错,计算机认为答题者的确不会做,从而进入下一题。这里说明一下为什么不给答题者第三次机会,如果有第三次机会,答题者会在第二次机会迅速排除一个选项,然后在第三次机会中考虑剩下不多的选项,而且时间上并不相差太多。

5)可以设计一个选项让测试者放弃该题。可以说测试者是有权利放弃做题的,并不要求其在额外时间上浪费。

6)答案选项随机排列。

7)设计一个程序让额外用时不能超过基本时间,如果测试者额外用时达到基本时间,则该题判为零分,而且还会在额外用时扣分。

目的:

1)可以平均时间,让每一测试者在每一题目上所用的基本时间是一样的,而不会做的人将会重做或放弃,因为放弃比乱猜更有好处,你放弃了那么就不会在额外用时上扣分,而重做则会在额外用时上影响他的总体分数。

2)可以防止废题的出现。既然大家的基本时间是一样的,这就说明所有的人都可以完成所有的题目,而不会出现废题的情况。

3)可以公平地对答题结果进行比较。

4)随计排列答案可以防止测试者猜测出题者意愿。

③利用贝叶斯方法计算信度概率

贝叶斯方法是风险型决策方法的一种,一般来说,它是利用贝叶斯定理求得后验概率据以进行决策的方法。在这里提出一种新的运用方式,主要运用它来计算信度概率。

主要思路:

贝叶斯方法可以利用贝叶斯定理来修正先验概率,那么,在对以往资料掌握的情况下,我们同样可以更准确地计算出心理测验是由测试者凭自己智力做对的概率甚至该测试者具有适应该职位所需能力的概率,这无疑给心理测验统计带来极大的方便,同时也使人才选拔的科学化更上一个台阶。

应用举例:

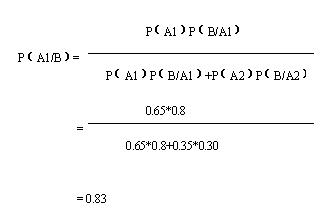

根据过去经验:对于某一职位的某一项能力,在所有申请人员中,仅有65%的人在实际工作中“符合要求”,其余则“不符合要求”。

若对“符合要求”的人进行测试,则有80%做对测试该能力的题目;

若对“不符合要求”的人进行测试,则仅有30%做对测试该能力的题目。

则这些信息的基础上,给定的一个测试者在某一题目上做对了,那么,他真正具有该题目所要测试的能力(即在实际工作中符合要求)的概率是多少?

这个题目计算的就是笔者所提出的“信度概率”,即测试者做对题目并在实际工作中具备该题目所测试的能力的可信程度。

解法:

如果A1代表一个在某项能力“符合要求”的某一职位人员,B代表在测试中做对测试该项能力的题目。那么,给定的一个测试者在某一题目上做对,他将是一个在某一项能力上“符合要求”的某一职位人员的概率为:

那么,可以证明我们的测试是有价值的。不进行测试时我们随机选一个人“符合要求”的为65%,而进行测试的话这个信度概率将达到83%。

这个信度概率还会在统计分数上发挥更大的作用。

④在概率基础上计算分数

由于标准量表的保密性,心理测验在分数统计的阶段不可能随便让人知道,以防心理测验的准确性大打折扣,然而它的不为人知同时又令人怀疑它的科学性。

在这里笔者是根据得出的“信度概率”来计算分数的

比如:

1)测试者一次答对该题,那么他这道题的得分为:S×P1

注:S——该题原始分

P1——该题信度概率

并不是测试者答对了就可以得到该题的所有分数,而是考虑到该题有多高的信度,这样相乘就是测试者真正的得分。

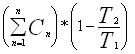

2)测试者一次不对,第二次补对,那么得分为:S×P1×P2

注:P2——再次信度概率,其计算方法与信度概率计算方法相同

3)额外用时的用法:

注:  ——在信度概率基础上得出的分数; ——在信度概率基础上得出的分数;

——即总分; ——即总分;

——额外用时的总和; ——额外用时的总和;  ——基本用时的总和; ——基本用时的总和;

——为超时率,用1减去它即为没有超时率。 ——为超时率,用1减去它即为没有超时率。

这样得出的分数就是总分扣除额外用时的体现。

补充说明:

1.心理测验的信度是指测验的可靠程度,包括再测信度、复本信度、分半信度以及同质性信度,这里的“信度概率”并不是一般意义上的信度,而是对信度的一点补充,用与心理测验的评分量表上;

2.关于效度的问题,也就是测验的有效性问题。这也是心理测验需要不断完善和发展的重要原因之一。一个心理测验有效度,则必定有信度,反过来有信度却不一定有效度。所以我们不要忘了对测验内容进行必要的修正和招聘后在工作中的反馈记录,这样才能科学地对人才进行测量。

3.以上修正方案可作为目前应用的心理测验的补充,其他方面的程序不变。

四 、一点建议

事物总是在不断变化,我们不能任其自然,而是要主动去适应这个变化,心理测验技术概莫能外,但是它的保密性这一要求令其只能与大多数人无缘。

这时就要在实验的基础上不断开发新的技术,结合交叉学科的新的运用方式来发展这一技术。

(编辑:颖) |