一项针对40家全球性企业的调查发现,员工的工作敬业度与公司业绩高度相关。员工敬业度最高的企业,每年总体营业收入及每股盈利分别上升了19%和28%,而员工敬业度最低的企业,其总体营业收入及每股盈利每年分别下降33%和11%.此外,高敬业度和低敬业度员工在工作绩效上存在明显的差异,敬业员工的工作绩效要比不敬业的员工高出4到9倍。

因此,如何提升员工敬业度,已成为大家共同关心的课题。

中国企业员工敬业度普遍低

中国的经济增长速度虽然远高于其他国家,但是员工敬业程度则低于其他国家。中国的敬业员工和怠工员工的比例是1∶2,远低于美国的1.5∶1,甚至还不如同属于发展中国家的巴西和泰国。相信不少企业的管理人员都有类似的感觉:组织内大量的员工“身在曹营心在汉”。

有些管理者甚至认为,对于工作不愿投入的员工,无论公司如何做都难以改变他们,还不如将重点放在处于中间位置的大量员工。事实好像也很符合他们的想法,那些敬业度比较低的员工,很快便“很自然、很合情合理地”离开了公司。

事实真是如此“想当然”吗?那些缺乏敬业精神的员工并不是自始至终都如此消极懈怠。他们也曾抱着极大的热情投入到工作之中。但是,随着时间的推移,他们发现不能从工作中得到自己想要的东西,为此感到郁郁不得志,沉迷于消极悲观的情绪中不能自拔。此时,如果不对其采取行动,他们很可能一边拿着薪水,一边牢骚满腹或是寻找新的工作,直至最后离开。

但是,如何才能够提高那些“缺乏敬业精神的员工”的敬业度,点燃他们的工作热情呢?

用Q12法测评员工敬业度

在提升员工敬业度之前,首先要明确如何判断员工的敬业度高低?

目前普遍的方法是采用“盖洛普Q12测评法”,其主旨是通过询问员工12个问题,来测试员工的满意度,同时帮助企业寻找最能干的部门经理和最差的部门经理。但是,该测评工具使用并不方便,需要问读者180个问题,而且为了确保答案的准确性,需要回答者通过具体事例回答问题。被测试者的配合程度,直接影响了测试结果。

同时,该测评法仅注重“员工的忠诚度”和“员工满意度”结果的高低,并不能给出提高员工满意度的具体方法。

那么,是否有一种有效、易操作的方法来提高员工的满意度呢?

实际上,对于如何提高员工满意度,高额的薪酬并不是最重要的。重要的是企业如何利用薪酬及其他形式的奖励获得员工的认可,令员工产生归属感。

提升敬业度的终极方法

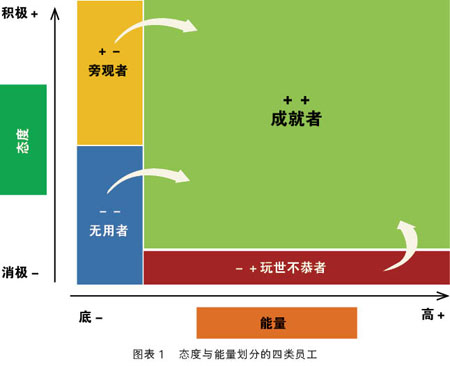

2011年,在美国ASTD上发布的最新员工敬业度调查研究成果中,所有员工按照“能量”和“态度”两个维度被分为四类:旁观者、成就者、无用者以及玩世不恭者(见图表1)。以上划分的原则不仅仅是员工的工作满意度,更注重其工作绩效。

在不同时期、不同状态下,每个人的工作状况和态度会发生变化。因此,针对“旁观者”、“玩世不恭者”、“无评用者”这三个象限里的特定人群所出现的不同状况和问题,应提供不同的指导方法和工具,来辅导管理者对这三个象限的员工进行针对性的指导和培训,从而使其从认知到行为皆得到改善,最终进入“成就者”的象限,达到组织绩效提升的目标。

比如,为了提升旁观者的敬业度和绩效,可以采用以下行为干预办法:

将他们在工作场所中的不利因素降低到最小化;

让他们经过深思熟虑后再采取行动,即使没有成功也不责备他们;

促进他们与各部门合作,而不是相互竞争;

支持帮助他们勇于挑战自我,并采取一些规避风险的措施;

要明确地表示出对他们的关心和照顾;

注意对他们提出改进意见的方式,而不是一味地批评;

致力于提高他们的自信心,使他们能够主动地承担责任。

为了提升玩世不恭者的敬业度和绩效,可以采用以下行为干预方法:

给他们提供更多的机会,让他们在各自领域有更多的权利及决策影响力;

要设法提高他们的自尊心,让他们感到非常自豪和专业;

采取行动来支持他们对客户或者其他组织所做的任何承诺;

承认他们以正当合适的理由而可能采取不同的立场;

当出现问题时,要鼓励他们更注重解决问题并防止今后再发生,而不是试图推卸责任;

要明确的指责对自己的客户、员工或者其他的组织部门无礼的人;

要保持信息畅通,即让他们清楚地知道他们的部门或者组织发生了什么事情。

对于“无用者”,则需要分析他们在态度与能量两个维度表现较差的原因,具体分析如何才可以激发出他们的工作热情。此外,需要将针对“旁观者”与“玩世不恭者”的方法结合起来,最终提高“无用者”在态度与能量两个维度上的表现。

为了保证行为干预的有效性,通常需要每两年对员工进行四次评估与测试,并随时根据人员发生的相关(能量和态度)变化进行相应的策略调整。

来源: 《培训》杂志